【インタビュー】体験は経験に!経験は力に!・津金 柚莉彩さん(岩村田高校3年)

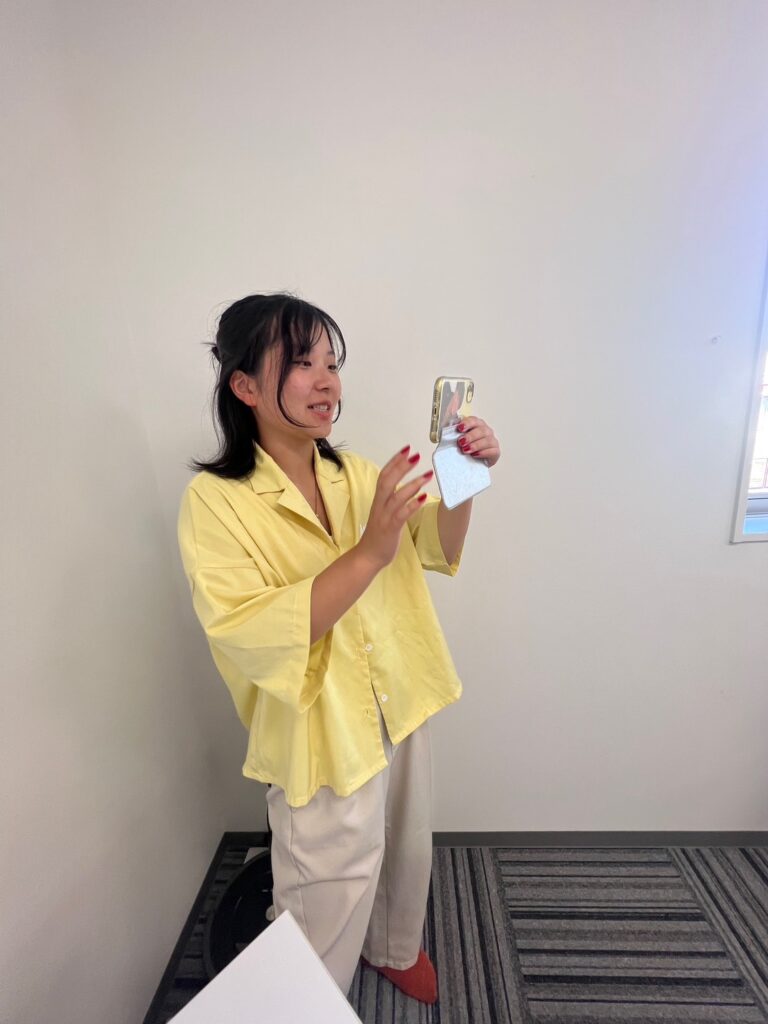

佐久平地域まるごとキャンパスに参加することで、未来への一歩を実現した津金 柚莉彩さん。(岩村田高校3年)まるキャンで得た経験が、自身の選択に活きたリアルストーリーを教えてください!

-きっかけは探求活動

高校の探究活動がきっかけで、佐久平地域まるごとキャンパスに参加しました。

もともとデザインに関する探求をしたい!という思いはあったものの、一体どうやって探求したらよいのか全くイメージが湧いていなくて。

そんな時、まるキャン事務局のみなさんが「佐久平地域まるごとキャンパス」の高校説明会に来てくださったんです。そこで事務局の方に、デザインやチラシ、広告などに興味があることをお伝えしたら、ぴったりのプログラムに繋いでいただけました。

そのプログラムは、team OHAYASHIさんというクリエイティブチームと一緒にinstagramの投稿を作ろう!というものでした。

活動の中で、大人の方々と関係性を深められたこともあって、team OHAYASHIの小島美里さんのもとで個人的にチラシを制作させていただくような機会も作っていただけたんです。

初めての経験に緊張もしたのですが…。一歩踏み出したことで、ものすごく世界が広がったと思っています。

-実際に参加してみて、どう感じている?

とにかくラッキーだったと思います。

まるキャンに参加する前は、夢や目標がふんわりしていたのですが、実際にその道で活躍されている大人の方々と対話したり、現場を体験させていただくことでより一層ビジョンがくっきりしたというか。

なんで自分がデザインや広告に興味があるんだっけ?という大切な問いにも気づかせていただくことができたと思っています。

それからまるキャンの中で、仲間とのつながりも得られました!高校は離れちゃった幼馴染にも久しぶりに会えて、お互いの近況を知ることができたりとか。

逆に初対面の学生さんとも出会えて、学校の中だけでは経験できない新鮮なコミュニケーションをとることができたり!

他校の学生さんと初対面で色々語り合うのって、正直難しいと思うんですけど…。まるキャンはプログラムが何回かに分かれていることで、だんだんお互いのことがわかってきたり。一回だけのプログラムだとしても、同じテーマに向かって活動することで、自然に会話が弾むんですよね。

それから私は、instagramの投稿取材で佐久市内のプルーン農園に行ったんですけど。そこがとある企業の敷地内にあるプルーン農園だったんです。

企業の敷地内なんて、個人で行こうと思ってもいけない場所ですし、企業の方から「どうして農園を作ったのか」などの話を聞くことができて、地元や地域への理解が深まりました!

自分の地元だけど、知らないことがまだまだあるんだな〜って。

-津金さんは、まるキャンを受験に活用されたんですよね!

はい!私は「総合型選抜」という形式での受験をしました。

総合型選抜では、実技や面接などがあり、今までの経験や技術をアピールする必要があります。校内外での活動をフル活用するのがとっても重要で。

私はデザインに関する大学を受験したのですが、「自分ならでは」の経験をアピールするのに、まるキャンの経験がかなりポイントになりました。

私は、芸術系の大学を目指していたものの美術班には入っていなくて。美術班としての活動に代えて、まるキャンでの経験を「周りの人とちょっと違う」ものとして強くアピールすることができたと思います。

-学校の探求活動でも、素晴らしい結果を残されたとか。

学校内の、探求活動についてのプレゼンテーションコンテストで1位を取ることができました!

商品パッケージのデザインによる印象の変化をテーマに探求したのですが、まるキャンと出会わなければ、具体的な探求の方法がわからなかったと思います。

デザインの見え方で、人の印象がどのくらい変わるのかを探求したかったのですが、そのまま学校内だけの探求に留まっていれば、スーパーで聴き込みをするとか…そのくらいの方法しか思いつかなかったと思います。

ただまるキャンに参加し、自分がプロのもとでデザインを経験できたことによって、プレゼンテーションのイメージを広げられたんです。

学生の内からプロとディスカッションしたり、現場を知ることができた。他の人にはない経験を持っている、ということは、ゆるぎない自信になりました!

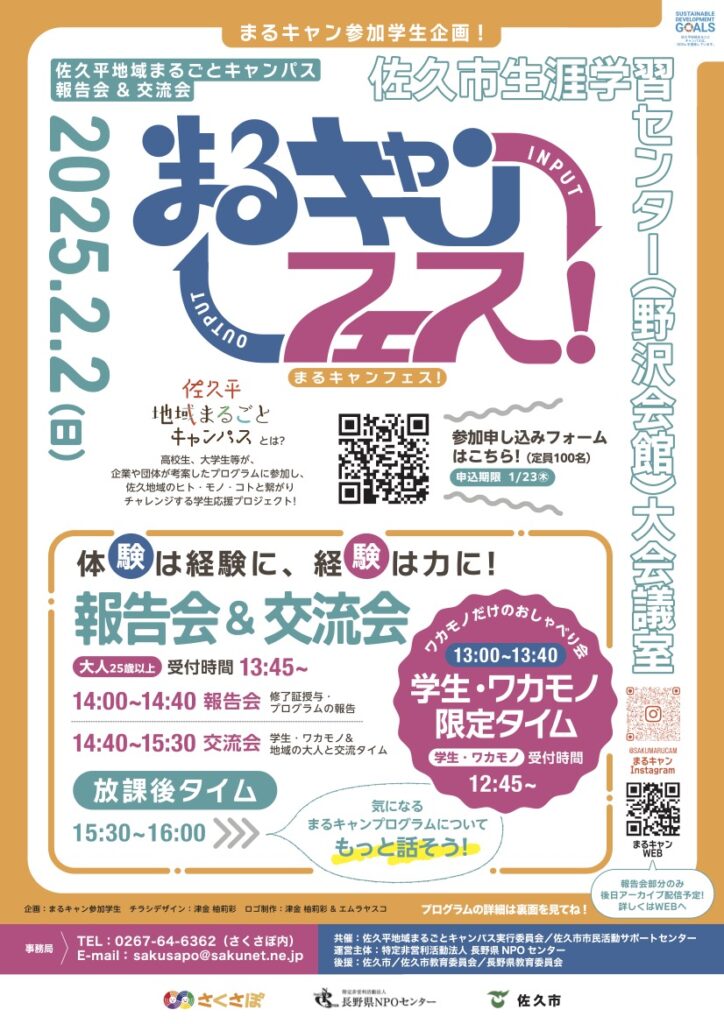

-受験が終わって、まるキャンフェスのチラシを作ってくれたよね

そうなんです!受験が終わった後、まるキャン務局のみなさんにお声がけをいただいて。

team OHAYASHIの小島ディレクターと、エムラヤスコデザイナーと一緒に、プロチームの一員としてチラシ制作を経験させていただきました。

本当はアイデア出しだけで、制作には関われない予定だったのですが…エムラさんが「サポートするから、やってみる?」とお誘いくださって…すごく嬉しかったです!

その後の制作の中でも「いいようにやってみな!」とフォローしてくださって…。自分のアイデアと、若者に刺さるデザインを形にしたかったので、SNSでデザインアンケートをとって、反映してみたり。プロの方々とのやりとりなので、もちろん気軽ではないけれど、自分らしくデザインできたと思います!

-大人との出会いって、どうでしたか?

プラスでしかない!(笑)

自分が知りたい、進みたい分野だったとしても、その分野にいる大人の人って、学校内だけだと絶対出会えないと思うんです。

そこには、自分で一歩進まないと知ることができない意見や現場の情報がある。大人の方のもとに一歩進んで、実際のご経験について教えていただいたり、アドバイスいただいたりすることの全てが、自分の探求の答えにも繋がって来ましたし、将来にも繋がりました。

「経験は力に、力は経験に!」というフレーズをチラシにも入れたのですが、まるキャンで出会った大人の皆さんとの関わりは、全て私のパワーになったと思います!

–まるキャン、おすすめですか?学生のみなさんにメッセージを!

私は、美術系の大学に進学したいと思っていましたが、専門的な塾には通っていなかったことが不安でした。

まるキャンを通して、たまたま知り合えたディレクター・デザイナーさんと一緒に対話したり、チラシを制作した経験が最大のアピールポイントになりましたし、自分の力になった!という感覚があります。

まるキャンのプログラムが、直接自分の将来に結びつかないこともあると思います。でも、何かひとつでもプログラムに自分の時間を使って参加してみることで、自分ならではの経験を得られると思うんです。何事にも、私が得たような貴重な経験・つながりは得られる。

それから、人生決める受験に活用できたというのはとにかく大きかった!

自分から積極的に、ガチでやればチャンスはあるって実感できましたし、合格を掴めるるっていうことは、本当に伝えたいと思う!

「全力で探求」のきっかけに、まるキャンぜひ参加してみてください。

春から、第一志望の大学での生活が始まる津金さん。

本格的にデザインを学ことができるワクワクに胸を弾ませながら、まるキャンを卒業します。自分の「知りたい!」にとにかく積極的だった津金さん。新しいキャンパスライフでも、きっと彼女らしく羽ばたいていくのでしょう。応援しているよ!

(ライティング:まるキャン事務局・小島美里)

学校名・学年はインタビュー当時です(2025年1月)